会议音频系统调试实战硬核指南

上期我们分享了在不同的会议场景中,如何选择数字音频处理器。然而高效顺畅的会议,仅有数字音频处理器是不够的,一场清晰的会议离不开一个合理的设计与调试的稳定音频系统。

一说到调试,啸叫、回声、掉字、音量忽大忽小、扩声效果不好……这些问题是一个调试工程师的常见问题和烦恼,同样这些问题也会分分钟让会议翻车。今天,我们就来聊聊如何优化调试扩声系统。

调试不当的典型问题和风险

常见的问题如下

1.声反馈啸叫:话筒的开启数量多、音箱位置布局不合理、增益架构不合理等;

2.空间混响:反射声干扰直达声导致语言清晰度下降;

3.动态与均匀度失衡:房间扩声声压级大小不均匀,音频信号电平超过 ±6dB 影响听觉一致性和舒适度

4.传输频率特性失衡:扩声频率能量成分不平衡,非线性失真>1% 造成音质效果差。

以上的问题和风险在调试的过程中只能尽可能的去规避,因为还涉及到建声条件、设计合理性等问题。现在行业里很多公众平台去讲如何调试,却很少去涉及牵扯到建声环境,甚至调试都需要用2-3分钟的时间去计时多快速,这并不是一个好的事情,因为高效并不等于好结果,扩声是服务于人耳听觉,而听觉感受带有主观性。

作为一名专业的系统工程师,还是要秉承着专业、严谨、科学、并有一定听觉审美的态度去做好扩声系统调试。

扩声系统调试的4大关键流程

在讲调试之前,小编更希望强调,建声条件和设计合理性,已经决定了调试效果的 50% 以上,所以前期的设计和建声非常重要!!!

注意:在做任何扩声系统调试之前,请熟悉场地和环境,并用主观感受建筑声学环境和系统噪声大小,从一开始就应该清楚,你是否能够做到很好。因为接下的调试是在这样的条件下进行,所以当有一定的认知之后,你需要去跟用户进行一定的交流。之后还需要确保设备是否正常运行,系统接线链路是否正常合理,音箱的点位、角度是否合适,并且是否正常出声。

我们需要做完这些基础检查和配置后,再与用户沟通使用需求等问题,才能做接下来的调试工作。切记,一个优秀的扩声系统调试并不是仅仅完成一项流程化的工作。

(一)扩声系统的频响校准与系统延时对齐

声场均衡校准

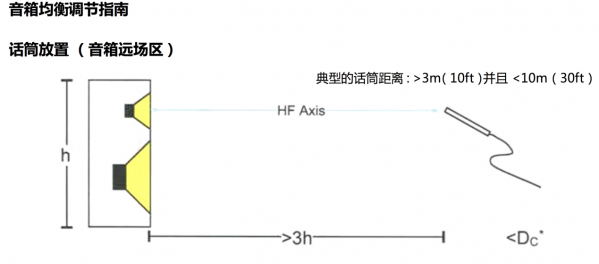

我们需要去了解扩声的扬声器基础特性,例如频响范围,指向性和声压级等。我们了解完,需要对声场中的扬声器进行声场校准,这里需要注意的是声场频响校准,而非音箱的频响校准。这里的区别在于如果是在好的条件下,做音箱频响校准(音箱高度的3倍以上距离测量)。

音箱的测量曲线越平直越好,校准也应尽量保持平直。

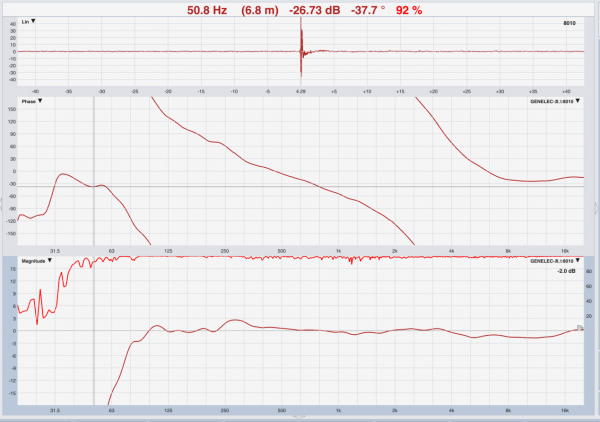

*注:音箱曲线(GENELEC8010-轴向1米处测量)约25cm高度

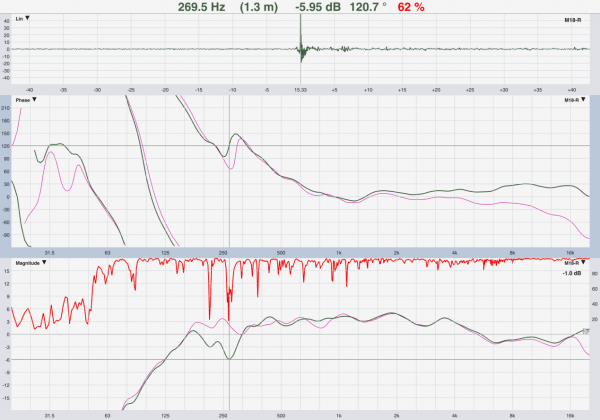

*注:声场音箱曲线(某音箱轴向6米处测量LR)

但在声场中的频响获取涉及到反射声,空气的传播衰减等各类因素原因,我们并不能将音箱曲线做的非常平直。我们通过测量工具和软件的方式,逐一将主扩声、补声、超低等扬声器进行测量(建议同时多话筒点位测量,再进行平均,没有条件就多次测量再平均进行观看)、然后进行数据对比并合理的校准。

在测量声场频响曲线时,我们无论使用什么样的测量软件和工具,在测量之前建议需要做测量工具的校准以及设备软件的使用规则进行熟悉,并且需要了解在时域和频域的概念下的区别,能够读懂测量的曲线以及在声场中出现的相干性曲线和脉冲时间,这里就不单独去讲这些内容。

那在校准声场频响的时候,需要搭配处理器中的高低通滤波、参量均衡(Parametric EQ)甚至是反相、FIR滤波器(可减少对相位的破坏)或全通滤波器等方式调节来校准声场频响与相位。

延时同步对齐

在大场景中,由于各音箱距离不同,声音到达听众耳中的时间会存在明显差异,差距大还会听到明显的两声,所以为了整体扩声的方向一致性和声音的叠加,不同音箱扩声声音频率的耦合,我们需要对不同扬声器的延时进行对齐。

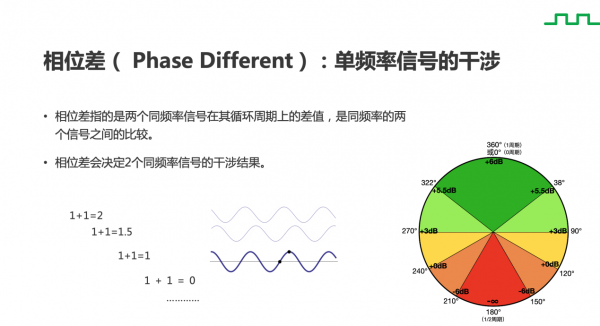

一般都是将主扩作为对齐的对象,所有扬声器与主扩对齐。这里可通过测量软件来查找延时误差,在输出端(处理器或DSP功放)进行延时补偿对齐。需要注意的是,大多数情况都是对齐低频部分,因为中高频的相位一致性相对比较好,若存在较大的相位差,可能需要涉及到使用全通滤波器或者反相进行校准。

下图为时间差导致相位问题,从而让多音箱扩声时产生梳状滤波效应,所以需要做相位对齐的工作是必然的。

*注:不同相位度数的音量叠加与衰减

在完成声场的频响和延时的校准后,还需要将整个声场的音量做一定比例的校准,需要在厅音区得到的声压级大小校准,也就是声场不均匀度较好的情况,尽可能保障在3dB以内,让整体的声场均匀度得到一致性。同时还需要了解音箱的功率和放大倍数信息,在这之前做上音箱保护工作,一般在DSP功放或者处理器上输出端做上限幅度,来确保在意外的情况下不会损坏或烧毁扬声器。

(二)话筒管理调试

首先建议设计独立的话筒,而并非首选传统手拉手的话筒方式,因为手拉手若无法做到独立输出信号,输出信号是混合的方式,那么将会出现多只话筒的最大传声增益受限于条件最不好的那一只。

其次是需要正确选择合适的话筒的指向性和话筒杆长度,这里的问题涉及到话筒拾音距离和拾音角度。当一切都比较合理合适时,我们需要了解话筒的灵敏度,根据正常使用的情况,距离会议话筒咪头大约20公分左右的距离,使用相对正常的音量进行说话,然后去调整增益(调音台或处理器端),在调试过程中,请提前关闭功率放大器(或音箱电源),调整增益至合适电平大小(+4dBu或-18dBFS),随后对所有话筒进行整体调整为统一的电平大小。

当话筒电平调节合适后,去进行信号路由,将信号发送至功放或者音箱端,然后再逐一开启功放或音箱,将音量逐一增加至合适的大小(一般会议室的扩声声压级SPL在75-80dBA)

(三)动态信号调控与反馈抑制调试

接着是利用处理器高低通滤波器的进行话筒无用信号滤波,这里由于话筒的使用可能无法保障所有人使用都是正确的,那对于话筒拾音来说,会存在近讲效应,当发言者离话筒较近,会产生更多的低频频率,并且声音的音量也会增加很多(距离增加一倍声压级增加6dB),建议使用多段或分段压缩模块,来平衡这一现象问题,让发言者离话筒远近时都尽可能的保证声音的频率和音量的大小相对稳定。若没有,也可以使用压缩器,设置合适的阈值和比率,来实现话筒的动态稳定,至少能够保证在大声近距离说话时电平信号不会失真。

最后,对于声反馈问题来说,如果需要同时打开多只话筒,建议使用自动混音功能,启用门限自动混音或增益共享自动混音功能。这是为了降低话筒之间的串音和噪声,最大化音频信号的信噪比。

再去根据实际情况调整不好的频率信息,而并非一开始在没有校准声场之前就想到使用反馈抑制器,均衡器等处理模块来去解决反馈啸叫的问题。(这里小编提醒一下,当进行反馈抑制时,若超过4个频率仍未解决,请不要继续进行反馈抑制操作。因为此时系统的传输增益已经达到极限,如果继续操作,将会无限制地破坏频率,带来的直接问题并非扩声音量的提升,而是音质和效果的破坏)。

若在允许的环境条件下,还有另一种方式,Mix-Minus的分区扩声法,根据话筒与音箱的位置对应关系,将距离音箱近的话筒音量在该音箱输出上衰减3dB左右,距离音箱远的话筒送该音箱的音量大3个dB左右,依次类推,做不同的发送量,来进一步避免声反馈的发生,提高整体传声增益。

(四)系统联调验证

完成各模块单独调试后,还需要在真实环境中进行全系统联调,联调方法包括逐步提高各通道音量、模拟不同发言场景、改变话筒位置或方向,检测系统对动态变化的响应、测试不同区域的延时和均衡效果,在此基础上进行微调,这需要依赖人耳的主观判断,没有固定参考值,以此达到最佳听感效果。

压力测试

多话筒开启时,是否能够拥有增加6个dB的余量空间,若没有就需要衰减音量,因为在国标“GB/T 28049-2011”中提到,最高可用增益状态是系统在产生声反馈自激临界状态时的增益减去6dB的增益。所以这也是在保障系统不会产生声反馈的一大限制条件。

场景模拟测试

多麦激活测试:同时开启8支以上话筒,验证系统稳定性。

移动拾音测试:模拟发言者移动时的音量音色的一致性。

那么以上流程和方法都是针对会议类的扩声系统调试必要工作内容,并非全部细致流程,具体应用场景还需根据实际情况进行调整和优化。

所有的方法和处理都是为了得到更好的扩声效果和体验,若当我们无法判断声音好坏时,请关闭所做的处理内容,用更加明显的方式去对比和判断,自己所做的工作是否正确。